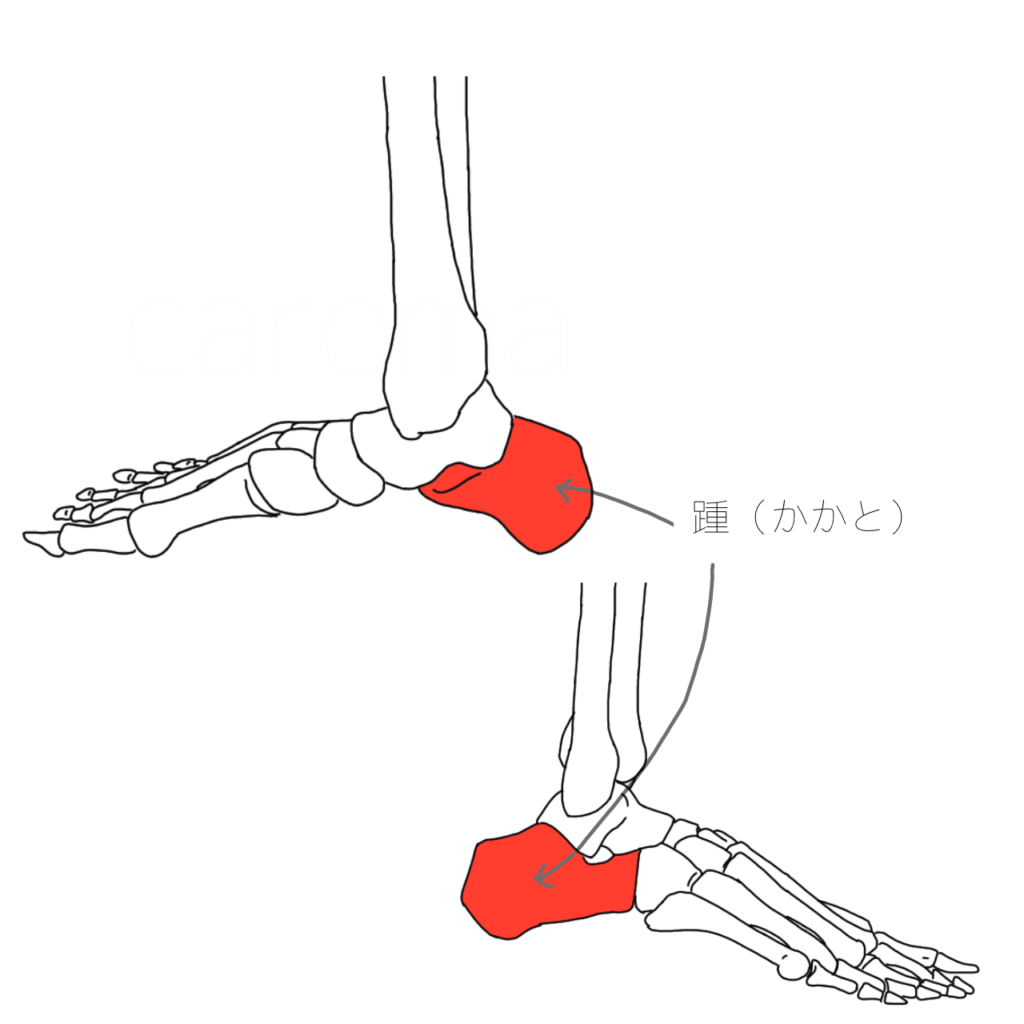

かかとの骨のことを踵骨(しょうこつ)といいます。

ルルベやつま先伸ばしなど、足首を屈曲する時にかかとの位置を気にすることなんてないと思いますが、ちょっと意識的に意識したいんです。

そうしないと上手く立てないですし、つま先も伸びないです。

このかかとの位置・・・

位置を気にするということはかかとは動くのか・・・?ということになります。

そこからまず見ていきましょう。

踵骨は動く?

冒頭にかかとの骨は動くのか?と書いたのですが・・・

かかとの骨が動く?

動く気配は感じないですが・・・

かかとだけを意識的に動かすことはできないです。

ではどう動けるのか・・・

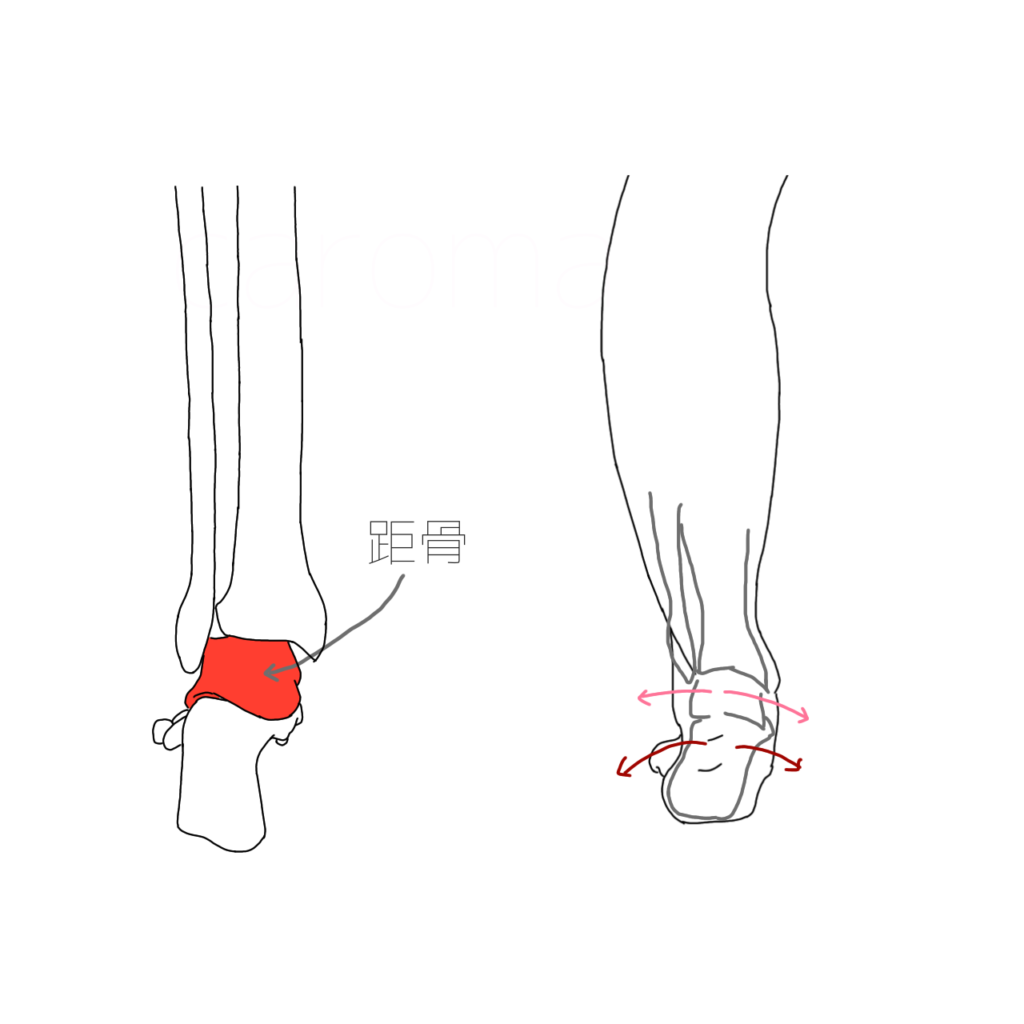

かかとの上に乗っている距骨と足首を作っているくるぶしが動いた連動でかかとが動きます。

ちなみに距骨も距骨だけが動くわけではないです。

足首を作ってるくるぶし・・・内くるぶしは脛骨というスネの骨。外くるぶしは腓骨という骨で作られてます。

このくるぶしか動くことによって距骨と踵骨(かかと)が連鎖して動いてます。

なので意識的には踵は動かなく隣にある骨と連鎖運動している状態です。

ではそれがつま先伸ばしやルルベでどう影響があるのか。

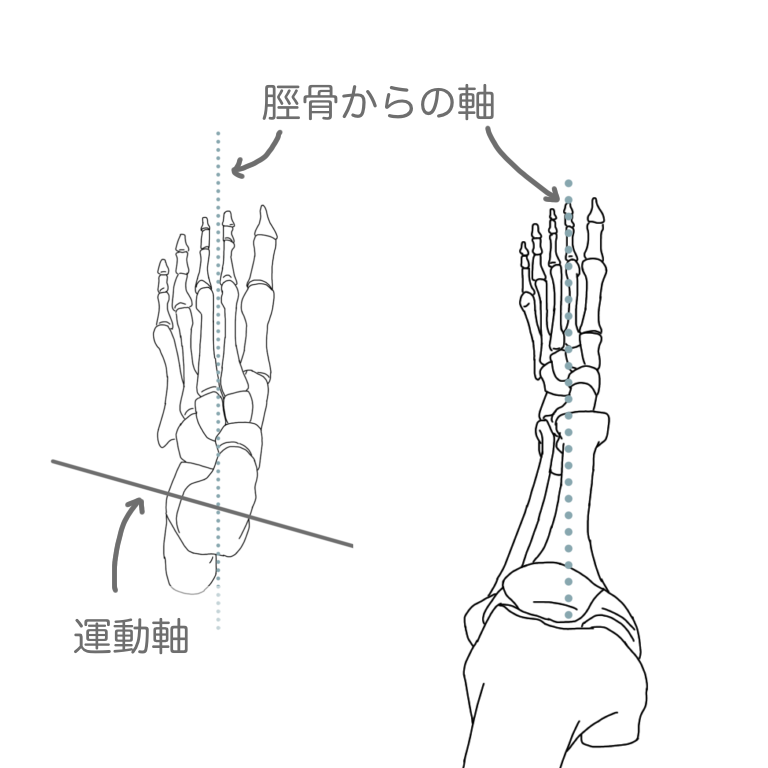

足首の運動軸

かかとのお話しなのですが、ここで足首の説明をしないと進まないので足首の運動軸についてお話ししていきます。

運動軸とは関節が動く軸です。

関節はそれぞれ形があってその形に合わせて動きます。

足首の場合は距骨の部分と脛骨、腓骨とで動くので、若干内側に向く運動になります。

自分の体に対して並行に曲がっているかと思いきや、斜め内側に曲がるようになってます。

それが悪いわけではなく、それが体にとっての運動の位置になります。

ただこれがバレエとなると話は別になります。

バレエと足首

先程お話しした、足首の運動軸。

無理矢理真っ直ぐにしてほしくはないです。

ではどうしていうけばいいのか・・・

↓

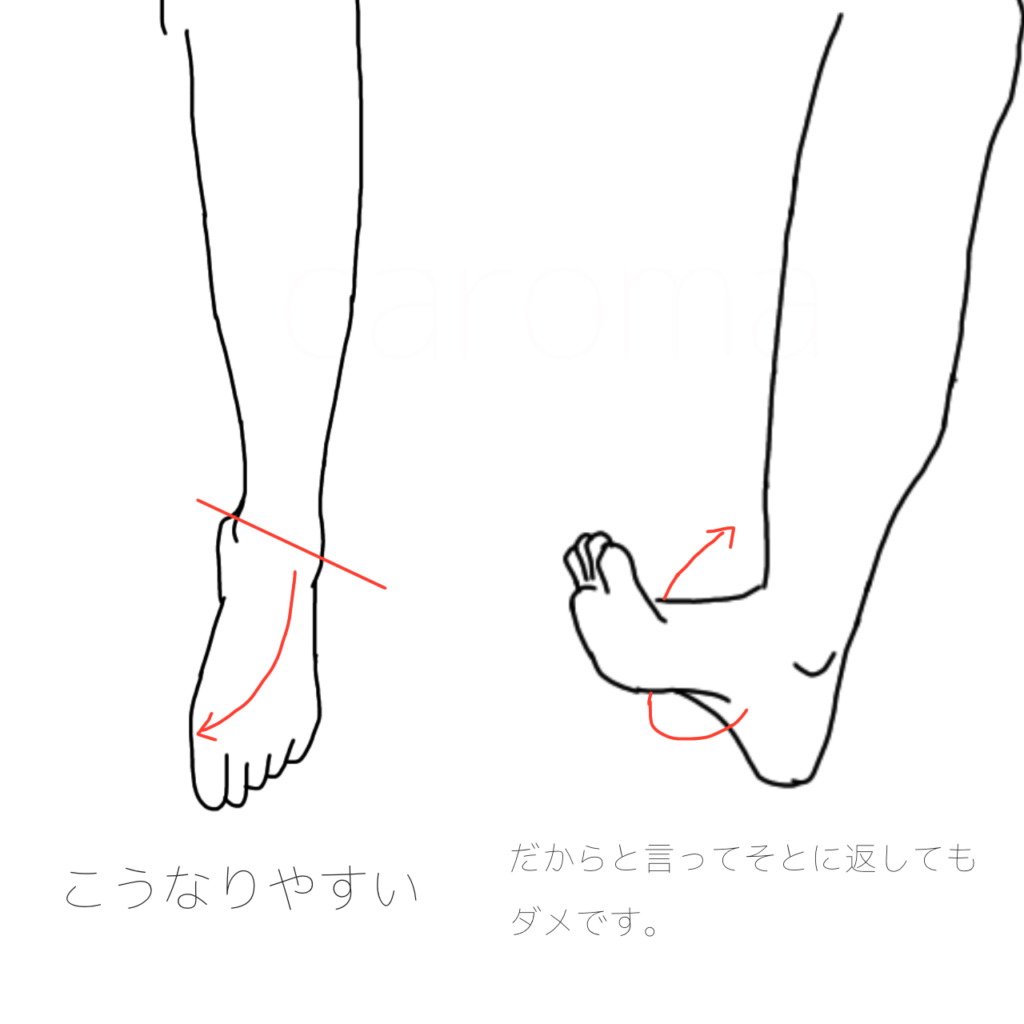

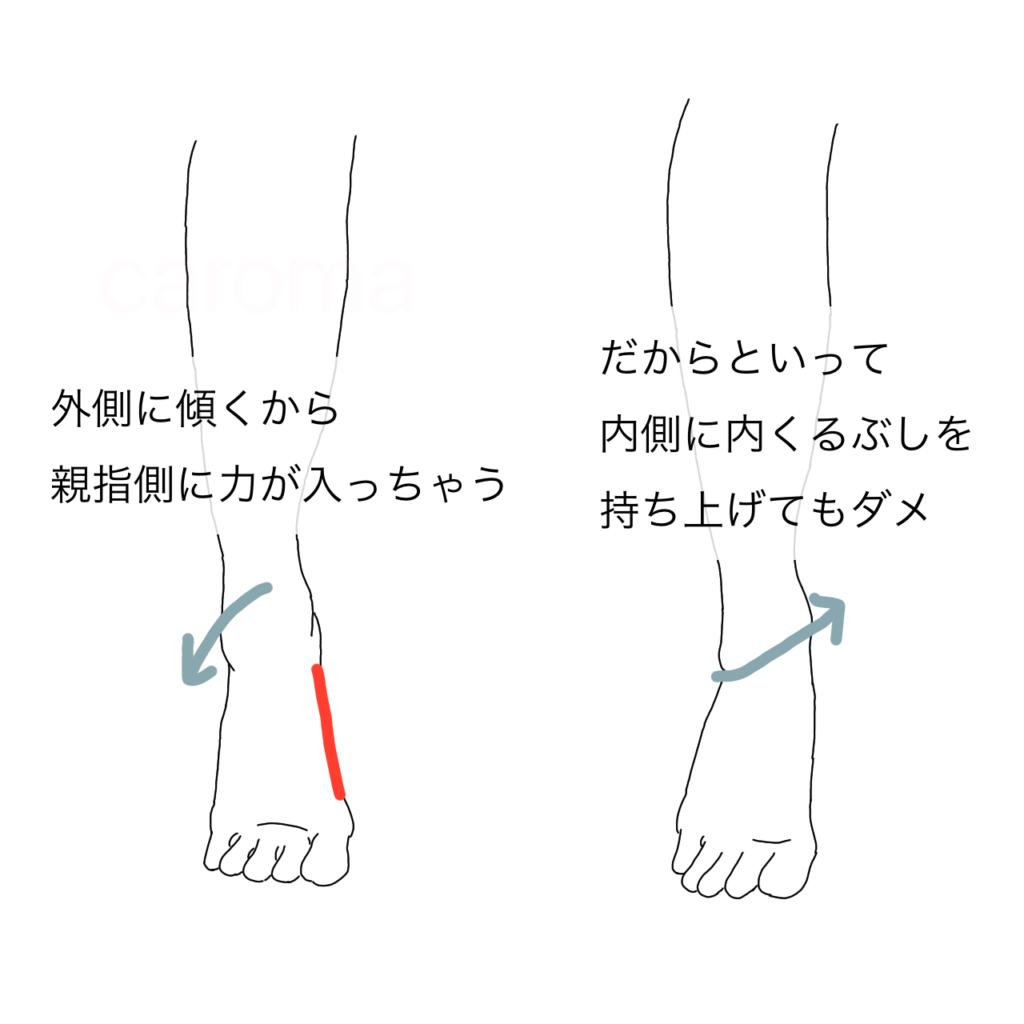

足首の運動軸は内側です。(カマ足方向に動きます。)

カマ足になるということはカマ足と逆のことをすれば真っ直ぐになれると思うのですが、ちょっとニュアンスが違います。

カマ足と逆の動作をすれば確かに真っ直ぐにはなるのですが、踵にはあまり影響がでないんです。

ではどこの部分を意識するのか・・・

足裏の筋肉です。

足裏の筋肉を意識してかかと真っ直ぐ

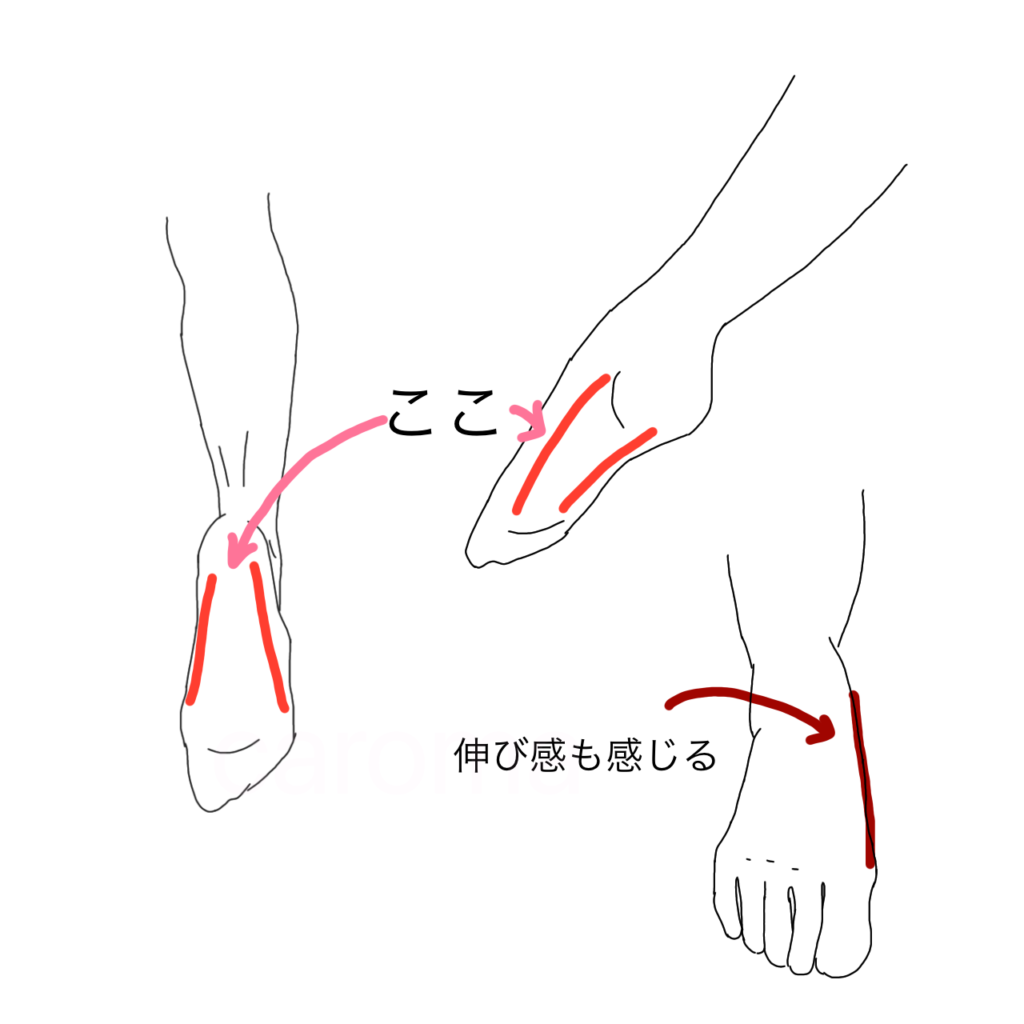

つま先を伸ばす時の動作が一番やりやすいのかと思いますが、かかとの骨に付着している筋肉がありあます。

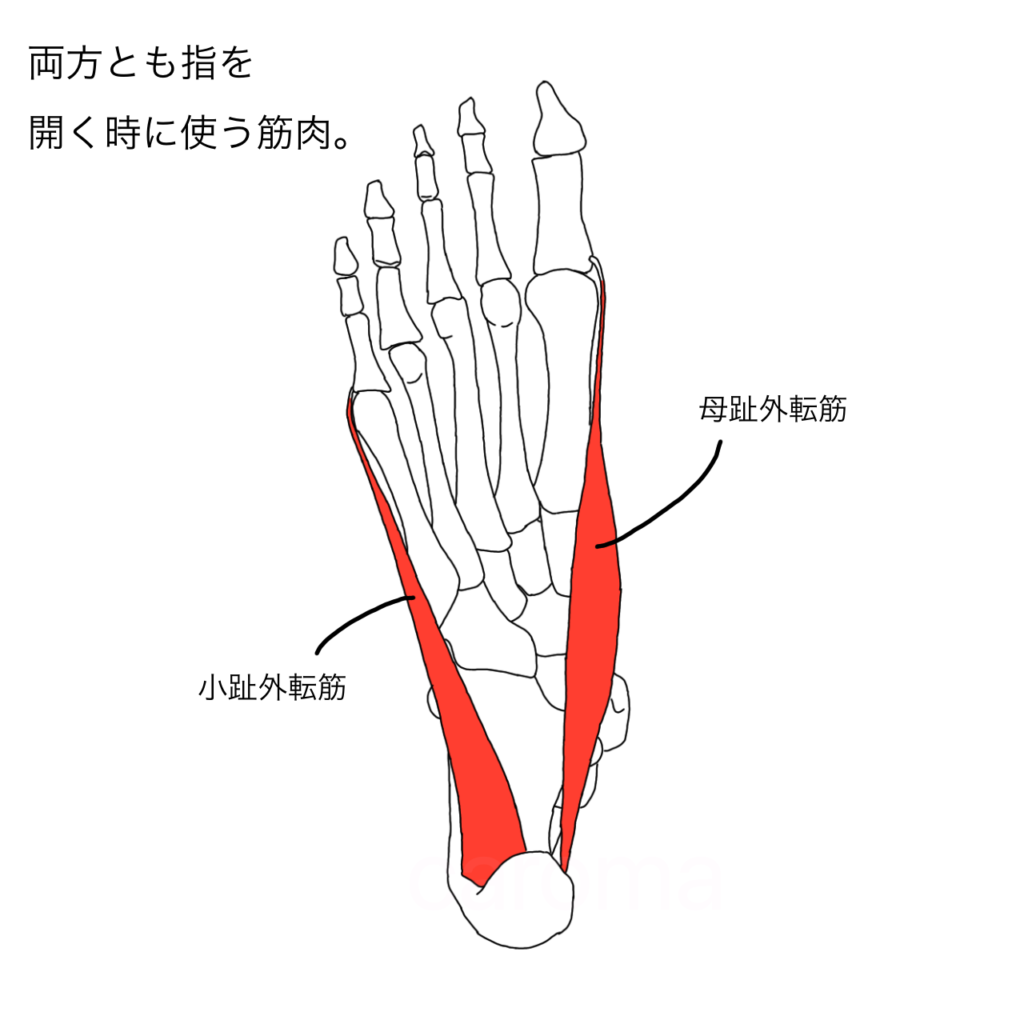

その中の母趾外転勤と小趾外転勤です。

両方とも指を開くための筋肉ですが、付着している場所はそれぞれ足に対して内側、外側、かかとの後ろ側に付着します。

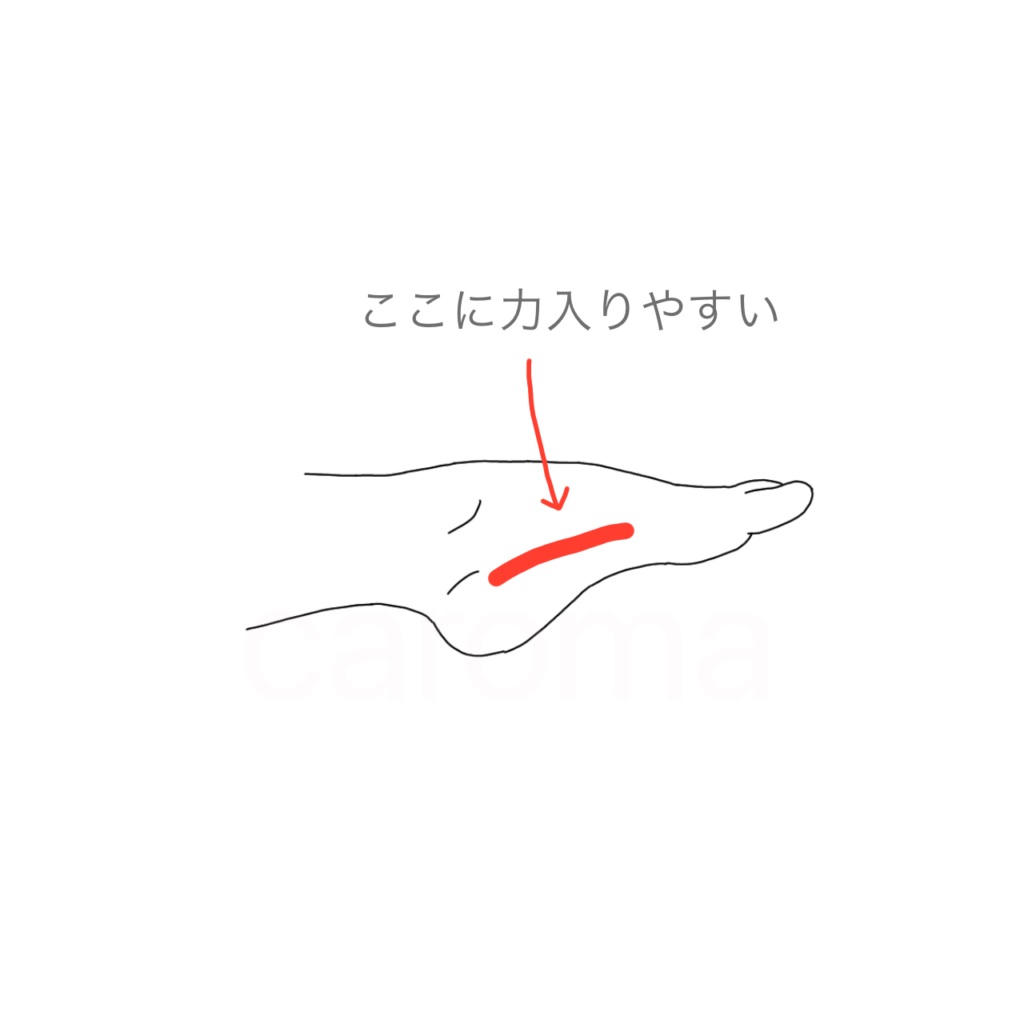

ちょっとイメージして欲しいのですが、つま先を伸ばす時どこに力入ってますか?

親指側に入っていることが多いと思います。

もちろん、足裏の真ん中、外側も力入っているのですが、それらと比べると親指側の力は相当だと思います。

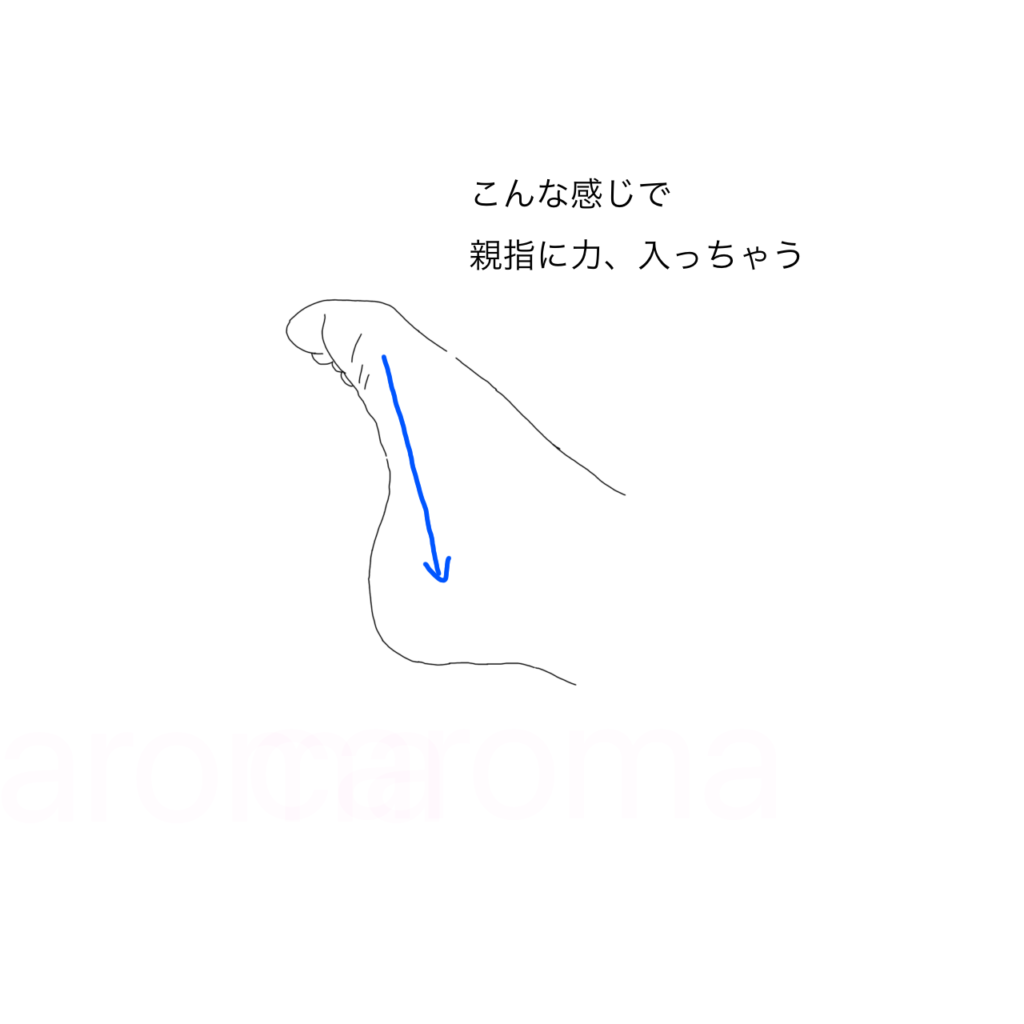

親指側の力が入っているということは、親指側の筋肉が縮んでいることになるので、親指の指がかかとに近いているということになります。

そうなるとますます足もカマ足になってきます。

ルルベも同じです。

立とうと思って力を入れるところが親指側になりやすいので、親指で立とうとしてしまいます。

そうするとかかとと親指が近いてくるのでカマ足ルルベになってしまいます。

筋肉が力を発揮している時は少しでも関節は動く方向に動いてしまうので、かかとの位置もカマ足方向に動いてしまいます。

ではどうしたらいいのか・・・

親指、小指の筋肉均等に

先程出てきた親指の母趾外転勤と小趾外転勤。

この筋肉を両方均等に使うことによって付着部分であるかかとが内側、外側と傾かなくなります。

特に小指側は使いにくいので意識的に使うといいと思います。

ここの筋肉を使うことでつま先の伸び感やルルベの安定感が出てきます。

まとめ

いかがでしたか?

足首の屈曲のイメージは自分では真っ直ぐ(体と平行)と思っているかと思うのですが、実際は斜め方向に曲がるようになっています。

それを体的(脳的)には真っ直ぐと思ってしまっているので・・・

実際にそれが体にとって正しいのですが、バレエとなるとそれでは踊りにくいという事です。

そこをちょっと変えるには筋肉の使い方です。

踵に付着している足裏の筋肉。

この筋肉が内側、外側を均等に使うことでかかとの移動がなくなるので、位置が定まります。

かかとが動いている感覚はないのでこの筋肉の意識が大事です。